つくも・さとみのエッセイ

もくじ

〈いのち〉

01 小さないのち

02 奪われるいのち・失われるいのち

03 宅間死刑囚の死刑執行

04 暴力のこと

05 死刑のこと ⇒以上つぎのページ》》》

「妖怪」論 ―柳田国男・在日コリアン・そして再び百閒の「件」―

「件」クダンという妖怪の話 (このページ)

「妖怪」論―柳田国男・在日コリアン・そして再び百閒の「件」―

目次 (1)柳田国男の「妖怪論」 (2)民人の帰順・同化 (3)非知の荒れ野

(1)柳田国男の「妖怪論」――天皇にまつろわぬ民族とその神々――

大塚英志はその近著『「伝統」とは何か』(2004.10 ちくま新書)で、「妖怪」とはいかに語られたか」という1章をもうけ、柳田国男の妖怪論の変遷をかなりくわしく書いている。

その1節が「多民族国家論としての「妖怪」論」である。

多民族国家論と言っても、柳田は、蝦夷、沖縄、朝鮮、台湾、樺太など日本帝国が併合・植民地化していくさいに、先住民族を「同化」していく現実を肯定的にとらえているのである。この多民族国家論の特徴は、のちの『騎馬民族(起源)論』などとは異なり、やはり、植民地政策論と密接にかかわるものでしかなかった。こうした「民俗・民族学」の問題は、いまだ戦争責任論として根本を克服されていないというべきなのだろう。

その柳田妖怪論の前提として大塚英志は次のような1文を引用する。

<かく申せば何か神を軽しめて、一方には妖怪に対し寛大に失するように評する人があるかも知らぬが、いずれの民族を問わず、古い信仰が新しい信仰に圧迫せられて敗退する節には、その神はみな零落して妖怪となるものである。妖怪はいわば公認せられざる神である。>(柳田国男「一つ目小僧」)

柳田の妖怪論「一目小僧」は、「不順国神」(まつろわぬ・くにつ・かみ)、つまり天皇にまつろわなかった先住民族の神だとする。

「ニホン人は単一民族」だという「思い込み」が定着したのは、むしろ戦後のことだと大塚英志は書く。だから柳田のような「多民族国家説」はむしろ明治から大正にかけては一般的であった、と。

柳田は、やがて「天狗の話」から「山民の生活」を書き、他方、明治国家の官僚として、「日韓併合」の法制作成、台湾占領政策などとかかわっていく。その私にいわせればいわゆる「文学的」な表現が「山人論」であり、

<その始まりから多人種、他民族の同化、帰順論として成立してきたのであ>る、と言う。<つまり(柳田の)「妖怪」論とはきわめて政治的な言説なのである。>(大塚同著)

なにより、柳田「山人論yamabito-ron」は、台湾のマイノリティ・山岳民族(高砂族などと呼ばれた)の帰順・同化政策論の様相を呈した。

だが、いま人々は「民俗」とか「伝統」がいかに政治的な意味を持つかを知っている。たとえば、天皇にまつろわない「異民族」説を、天皇制の側から見た物語が、神道神楽である。その征伐のフィクションは、自らが天皇と「鬼」を演じることで、いわば身体で知る。知ってなお、人々はそのイデオロギーの共有という陶酔に身をゆだねるのだ。

柳田国男の「天狗の話」は彼の妖怪論としてもっとも古い1909(明治42)、その数ヵ月後に「山民の生活」、『石神問答』が同じ1909、「一目小僧」が1917(大正6)、を発表した。

(2)民人の帰順・同化――「国籍」条項のこと――

最近、最高裁が東京都の在日コリアンである都職員の「管理職(昇格)試験」を拒否した件で、それを正当とする判決を出した。その職員は数十年前、看護士から都の保健士として転職し、すぐれた仕事を積み重ねてきた、と伝えられた。

そして、マスコミは最高裁決定に賛成・反対をあいまいに支持しながら、実は、在日コリアンら特別永住外国人をはじめとする「外国籍」の人々が、いかに「日本」国家によって排斥されているかという現実にほとんど触れなかった。そうすることで、ある種の「同情」を表明しつつ、彼女の主張をまったく理解しないまま報道したのだ。

私は、この「国籍」条項について苦い体験をし、自分がいかに問題の所在に鈍感であり、外国人差別に埋没してきたかを痛感したことがある。そんなに古い話ではない。数年前のことである。

いまでは、いくらか親しくなれた在日コリアンの人から、ひょんなことをきっかけに、「外国籍」の人が私が住み暮らす地方自治体職員採用試験を受験することができない「制度」をようやく知った。このたびの東京都の問題は採用資格の問題ではなく、管理職受験資格の問題である。多くの自治体では、いまだに職員採用資格が「国籍」によって閉ざされているのだ。

さて、私より熱心な友人たちによって、この国籍条項の「清算」運動が進められたが、古くからの友人でもあり、地方自治体のトップであった人物は、私たちの要求にこたえることが出来なかった。私は、それだけで彼への信頼を断念した。その「制度」は、自治体首長の決断によっていつでも撤回できる。

事実、私が支持しない後任者は、就任直後ただちにそれを行ったのである。自治体職員の粘り強い働きかけがあったし、だからといって彼がとくに人権への理解があるとはいえないにしても、である。

なぜ、ここで、私が「国籍条項」のことを述べたか。いまだ「国籍条項」は踏み絵として利用されているからだ。

じつは、韓国・朝鮮や中国、台湾、東南アジアの人々の多くは日本帝国主義の植民地下で天皇に帰順させられた。ニホン語を強要され、名前さえ変えさせられた。「帰化」という言葉は、天皇への帰順を意味する。いま「在日」する外国籍のほとんどがこの帰化を拒否しているのである。そして、「日本人」多民族起源説は、その源流をモンゴルやチベット、南方はては「ムー大陸」、ジプシーにもとめても、決して「朝鮮」と「中国」にはもとめない。ロシアも同じだろう。

したがって、私たちは、「朝鮮」と「中国」、「満州」やシベリアの妖怪をまったくといえるほど知らない。いや、妖怪だけではなく、その神々も知らない。ヨーロッパのことよりもはるかに知らないできた。ニホン人は、隣国から、ただ、文化や言葉、儒教や道教、仏教などの「おいしい」ところ(いろいろ問題はあるにしろ)だけをつまみ食いしてきたに過ぎない。かの天皇の武力舞踊・神楽で、戦後廃止された「三韓征伐」などの話を聞いたことがあるだけだ。

(3)非知の荒れ野――百閒の「件」ふたたび――

内田百閒の「件」が書かれた1920年頃、柳田は貴族院書記官長を辞め、朝日新聞社の客員となって、東北から沖縄への旅をした年だ。

「件」は、1900年代初頭の文壇の「会談」「お化けブーム」とも、1930年代の愛郷心・愛国心の喚起、伝説集の大量出版などとも、微妙にずれている。「ずれる」という場合はいつも微妙だけれど…。そもそも、民俗学や自然主義文学ともまったく接点がないように思える。

まして、柳田国男の政治性と異なって、じつにぼんやりしている。ただ気分として、漱石の時代批判を受け継いでいるかのようだ。しかし、こうしたぼやけた「妖怪」イメージこそ、フォークロアや文壇がもっとも嫌うところであろう。

「民俗学」は、非知を知に書き換える作業のなかで、その存立の意義を示そうとする。かねてから「解釈学」と呼ぶゆえんである。そしてまた、文学もしばしば同じ作業を自分の仕事だと勘違いする。

「件」に関連しては、川村二郎の『内田百閒論』が情けないほど見事に、その典型、なれのはてを示した。その前例は百閒と同じ漱石門下・豊島與志雄のギリシャ神話との対比があったことは先に見たとおりである。

実際、私は川村二郎の論を批判しようと思ったが、アホらしくてやめてしまった。川村は、「件」という妖怪を豊島に似たような内容で、柳田らの妖怪論がキリスト教によって放逐されたギリシャの神々の神話、それがまだ生きている前提で直截比較して優劣を問題にしたのである。それは、吉行淳之介のフォークロア・イノセンスでさえ見落とさなかったことを無視した西洋的モダニズムへの回帰でしかなかった。

これらに比するならまだ、小松左京の「くだんのはは」は、「件」をいかにも古めかしいがオカルトっぽい「階級的な物語」として書いたのだから、それなりに面白かった。

大塚英志が柳田国男を論じて、そのほとんどゆいいつの学ぶべき点を<可能性としての「公民の民俗学」>に認めたことに私は多くを教えられた気がする。 柳田国男は、私にはいつも厄介な存在だった。

すでに「件」論として書いてきたように、百閒の「件」は、とつぜん荒れ野に立つ。

そこは、知ではなく、無知でもない、かぎりなく非知としてありうる場であった。表現者がかろうじて<自己>を保つことが可能な場は、もはや残されてはおらず、ただ、ネガティブでありつづけるしかない。そんな時代だった。

「件」は、決して神ではなかった。同時にいわゆる妖怪でもなかった。

人々の怪なるものへの願望に、わずかにこたえて消えてしまった、幻し…。

だから、いま、ヒバゴンは現れても、「件」はあらわれない。webへも見えるか見えないくらい幽かな痕跡を残してやがて消え去るのみだ。(完)

▲ ページのトップ

「件」クダンという妖怪の話

[ 目 次 ] 第 1 人+牛=件

第 2 クダンは神か?

第 3 クダン伝説

第 4 広島のクダン

第 5 阪神のクダン(完)

第1 人+牛=件(くだん)  a

a

クダン(件)という妖怪がいる、という。

私がそのことをはじめて知ったのは、内田百閒(うちだ・ひゃっけん)という作家の「件」という小説である。

その小説は、すべて短編ばかりを集めた創作集『冥途』におさめられている。その全篇が「夢の話」なのである。

小説「件」は、1920年に書かれた。私が熱烈な内田百閒ファンになったのは、この「件」を読んだからである。

ここでは、作品「件」から少しはなれても、妖怪クダンとは、どういう妖怪なのか紹介しながら、話を進めていきたい(ほんとうは「件」と書くべきだろうが、いろいろな書き方があるので、このエッセイでは引用文以外はすべてクダンとカタカナ書きにする)。

そこで、まず内田百閒という、どちらかというとマイナーな作家、夏目漱石の「弟子」と自称他称する彼のクダンをみておこう。百閒はこう書いている。(原文は旧漢字・仮名。以下同じ)

<件の話は子供の折に聞いた事はあるけれども、自分がその件になろうとは思いもよらなかった。からだが牛で顔だけ人間の浅ましい化物に生まれて、こんな所にぼんやり立っている。… 件は生まれて3日にして死し、その間に人間の言葉で、未来の凶福を予言するものだという話を聞いている。>

この夢文学「件」で内田百閒は、自分がそのクダンに生まれた話をするのだから、クダンの外見などについてくわしくは書いていないのである。しかし、クダンの最大の特徴二つ、つまり一つは人面牛、もう一つは人間の言葉で、未来について予言することだけがうきぼりにされている。

漢字の「件」は、音読みでケン、訓読みでクダンだ。この漢字はお気づきのように「人」に「牛」と書く。ようするに人と牛がくっついて「件」という字ができている。ここから、伝説の妖怪・クダンがうまれたようなのだ。

なんだ、そんなことか、と思われるかもしれないが、いったん妖怪が生まれると、それはいわば勝手に成長するから妖怪なのである。

ここから、考えられるのは、クダンという妖怪が漢字文化が民衆にいきわたっている土壌で育っていったらしい、ということである。「民俗学」からもそう指摘する人がある。

実際、クダンは日本近代で早くから知られた妖怪なのである。今回、私が知りえた情報でいちばん早いのは、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の著書である。19世紀末の話だ。(『日本瞥見記』にほん・べっけんき「伯耆から隠岐へ」)

これとても、数々の妖怪の中では「新しい」部類だろう。

ハーンが乗った船が、今の鳥取県・境港から隠岐の島に向かう途中、美保関に停泊したときの話だという。

「クダンとは何ですか?」というハーンの質問に答えて、もと同僚の教師がいう。

〈クダンをご存知ありませんか? クダン(件)というのは、顔が人間で、胴体が牛でしてね。

どうかすると、牛から生まれることがあるんですが、これが生まれると、何かが起る前兆なんですな。

件というやつは、つねに本当のことしかしゃべらない。ですから、日本の手紙や証文には「依って件の如し」という文句 をよく使いますが、あれはつまり「件のように真実をもって」という意味なんですよ〉

このあとクダンの剥製という話が出る。それはひとまずおいて、のちに触れたい。

ちなみに、ラフカディオ・ハーンは今年が没後100年という記念すべき時で、最近いくらか目にする機会がふえた。

この、ラフカディオ・ハーンの記事の後、資料は20年余りさきの、内田百閒まで飛んでしまう。ところが、妙なところに妙な話がくっつくから面白い。それは、内田百閒と同じ岡山出身の吉行淳之介が書いた『「件」の話』という小文である。

〈岡山駅前の市電ターミナルの近くに、横長の大きな広告看板があった。痔の民間薬の広告のようで大きく「ぢ」という文字があり、看板一杯に人間の顔をした牛が描いてあった。その絵と字体がなんともいえず古くさく、救いようのない暗さである。鍼(はり)のツボを示す人型の絵にこういうのがあって、牛人(件)は輪郭だけで描かれている。男ともつかず女ともつかず、大人とも子供とも判別ができず、頭も輪郭だけだから坊主頭の気の弱い少年のようにもみえる。顔は薄笑いのようにもみえるし、途方にくれているようにもみえる。痔を治す責任に耐えかねているようでもある。…内田百閒も、当然この看板を見ていた筈である。〉

これは、クダンという妖怪を知らない人がカン違いしたように、クダンが内田百閒の創案した化物ではなく、百閒自身が子どもの頃聞いたことがあるという、まさに民間伝承の妖怪であることを直接証言する資料となった。

なるほど、吉行も書き方がうまい。うまいだけではない。「救いようのない暗さ」「痔を治すという責任に耐えかねている」などという表現は、一種異様なものとして記憶にしっかり残っていたのだ。痔を治す責任とは愉快である。百閒がこの看板のことを書き残したかどうか私はまだ調べていない。

しかし、この看板が主張しているのは、吉行の思った意味不明に近い古くさいイメージとは違う。つまり看板は自信たっぷりに「嘘は言わない」と宣言し、当のクダンにその責任?をおわせているのである。そして、人々はその看板の意味をよく承知していたにちがいない。

第2話 クダンは神か?

伝説のクダンについて、内田百閒と同じ夏目漱石の弟子の一人とされる豊島與志雄が次のようなことを書いている。

これが、ギリシャ神話と百閒の「件」の的外れな比較につながっていくきっかけとなったのかもしれない。(随筆「『沈黙』の話」原文は旧漢字・旧仮名 以下同じ)くだくだと少し長い引用になるが、ごかんべんいただきたい。

<関西方面の伝説に、「くだん」というものがある。百年に一度くらいしか生まれないもので、その形は人頭牛身、ギリシャ神話のミノトール(こんにちではミノタウロスと呼ぶ‐引用者)のちょうど逆であって、またミノトール(牛頭人身)やサントール(上半身が人で下半身が馬。こんにちではケンタウロスと呼ぶ‐引用者)が狂猛な怪物であるに反し、「くだん」は一種の神性を帯びている。生まれて三年間、飲まず食わず、ことに一言も言葉を発せず、神秘な生存を続けて、そしてその三年の終りに、世の変異を予言して死ぬ。形が人頭牛身であるところから、漢字につづっては件となし、未来に対する予言が必定なところから、証文などに「如件」(クダンのごとし‐引用者)と書くのである。

「くだん」がもし始終しゃべっていたら、その予言の価値は認められずにおわるだろう。が幸にも彼は、三年間の一生 にただ一言口を利くのみである。それゆえにこそ、予言は必定な真実となる。沈黙の効果も偉大なりといわねばなるまい。>

この話は1935年の豊島の著書『知られざる作品』に出てくるらしい。ここに強く示された傾向が、近代日本の第1次欧米化の志向、西洋的教養である。

残念ながら豊島が根拠とした出典・資料がわからない。だが、私たちはギリシャ神話のミノタウロスやケンタウロスなら、どこかで見たような記憶がある。クダンのイメージよりもそちらの方を先に知っているのだ。

どうやら、クダンは学校とか教育とかにそぐわない妖怪であるらしい。いや、妖怪はほとんどが学校、教育にそぐわない。

豊島の話のうち、1つはクダンが飲まず食わずというのは、内田百閒の「件」にもほかの伝説にも明らかではない。2つには、クダンが先にあって「件という漢字」が作られたかのような言い方も珍しい。そして3つめにこれほど沈黙をクダンの神秘さ、予言の真実さに求めた見解はいかにも教訓めかしていただけない。もうひとつ言いそえておきたいのは、いつのまにかクダンがオスで決まりみたいになっていることである。だが、女のクダンも登場する。

さて、内田百閒の「件」でクダンは、

<第一何を予言するんだか見当もつかない>

という。クダンに似て非なる「にせものクダン」つまりエセ・クダンが百閒の「件」である。

豊島先生は、その百閒にあてつけがましく「金なる沈黙」その後の「真実の予言」こそクダンがクダンたるゆえんだと言う。それは、内田百閒が書く文章のある種の饒舌さへの皮肉なのかもしれない。さすが豊島先生だし、さすが百閒である。つまり百閒ほど「神秘がすき」と言いながら、まったく神秘的でないものも珍しい。

ただし、クダンは神ではない。そしてクダン伝説は神話ではない。

あくまで民間伝承であり、いくらか滑稽で、いくぶん暗くて、痔の薬の看板にされたりする。したがって、予言も民衆寄りのものとなる。凡百の神様とはひと味もふた味も違う。いくら民衆であろうと神とされたものを、堂々と痔の薬の看板にしたり、剥製にして見世物にはできない。

日本というのは、かつてもそういう畏れ多き「神の国」であった。いまごろ、またぞろ「神の国」復活を、いや復古と呼ぶべきか、とにかくそのような神がかり的なことを意図するものが多くなったが、神をないがしろにすると、いのちまで取られるような時代に、これらは書かれているのだ。事実、敗戦にいたるまでは「夢日記」さえうかつに書けなかったのである。

そういうことを骨身にしみてわかっていたらしい百閒は、戦後、芸術院会員への推挙を

「いやなものはいやだ」

といって固辞したのは賞賛にあたいする。

ともかく、内田百閒はクダンを神と思っていなかったことはたしかなことだ。

それを読むものも、誰一人クダンが神だと思わなかった。豊島先生や次々と生まれるおエライ知識人先生だけが、ギリシャ神話などと比較してクダンを神にしたり、無視したり、不当にけなしたりなさるのである。

第3 クダン伝説

伝説によるとくだんは、

○動物のもののけ。人面牛身。まれに牛の子として生まれ、数日しか生きない、

という。

その間、飢饉、干ばつ、戦争など重要なことを予言するが、

必ず的中する。(広島県)

また、よく似ているが、ちょっとニュアンスが違う例。

○動物の怪。九州・中国地方でいう。牛の子で人語を解する。

その言うこと1言は正しい。「よって件のごとし」という俗説を生じている。

生まれて4、5日しか生きない。(福岡県)

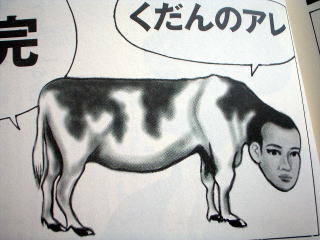

――これは「とり・みき」という漫画家の『くだんのアレ』から引用した。

とり・みきは千葉幹夫編「全国妖怪事典」から引用。

b

本論冒頭の図は、とり・みきという漫画家が書いた「くだんのアレ」というまんがの最後のコマaである。

「くだんのアレ」は、10年近く前雑誌『頓知』に連載された。今回、調べたら「くだんのアレ」は、のち(1998年)に『事件の地平線』という単行本に掲載されていた(筑摩書房)。ところが、この単行本になった最後のこま↑b

は、上の図で連載時と違っている。牛の身体はbが本物に近いだろう。いわゆる「和牛」である。しかし、この牛の身体はよく見ると雌の成牛のものだ。生れて間もない牛ではない。

とり・みきは、『水木しげるの妖怪事典』に、水木のイラストと、水木自身が別府温泉でクダンの剥製をみたことがあると書いているという。クダンの剥製は、前にラフカディオ・ハーンのところでふれた。どうも明治以来クダンの剥製は見世物にされていたらしい。

水木は、さらに次のような体験談を書いている、という。

〈子供の頃、親父は「くだん」という、牛の腹から生れた妖怪は、生れると予言し、必ずその通りになるからすごいもん だ、といっていた。「くだん」はくだんの通りという意味らしいが、予言をすると間もなく死ぬというからよけい不思議がったものだ。〉

妖怪の「権威」が言うのだから、なかなか重みがある。

とり・みきも、自分の故郷である九州の町に「クダンのこぎり店(件鋸店)」の刃物屋の看板に「件」という漢字と人面牛の絵、そして「くだんはウソをいわぬ」(原文カタカナ)と書いてあったのを記憶しているという。

さて、とり・みきは、クダンが出てくる小説では、最も有名な『くだんのはは』を書いた小松左京に会い、そのクダンの話を聞いたらしい。

『くだんのはは』では、クダンはミノタウロスと同じ牛頭の半人半獣の少女である。そこに、

「神戸で生れたクダンが終戦を予言するくだりがある」こと、そのエピソードは、当時、神戸地方に実際にひろまっていたウワサ話が元になっている」というのだ。「敗戦の色が濃くなりつつあった昭和19年から20年にかけて、西日本一帯に『終戦を予言したクダン』のうわさがひろまった」と。

その資料として、つぎの取り締まりの「調書」があるというのだ。とり・みきは、当時の軍政下にあって「流言蜚語のたぐいは厳しくチェックされ」た。「その報告書」として、例をあげている。

〈昭和20年3月26日、松山市○○町三丁目の職工(27才)は、

「神戸地方では、クダンが生れ、自分の話を聞いた者は、これを信じて、三日以内に赤飯かオハギを食べれば、空襲の被害をまぬがれる」

と言ったそうだ、というウワサ を流した罪で取調べを受けた〉

というのである。ウワサすなわち流言蜚語がきびしく罰せられた時代を示して興味深い。

クダンについて、とり・みきは、いくつかの重要な情報を書いた。

まず、クダンが生まれたのは「瓦版」や証文などの文字媒体が一般化した時期で「件」という字の作りや「よって件の如し」という言いまわしから逆に形成されていったフシもあるということ。

宮武骸骨(1867~1955)は「汽車栗毛」に、今より10年前に、九州・五島列島のある島で、百姓の飼い牛が生んだものが、剥製になって長崎の八尋博物館に陳列されている。「明治37年には日本はロシアと戦争をする」と言うて死んだ、とのこと。

とり・みきの父親は、子どものころ球磨川の河原の見世物小屋でクダンの死体(ミイラ)をみたそうだが、子牛の体におそらく猿とおもわれる大きさの首がのっかっていた、という。

とり・みきの「くだんのアレ」は、クダンについての貴重なヒントを与えてくれた。

第4 広島のクダン

とり・みきは、クダン伝説が中国地方、特に岡山・広島地方にその報告例が多いと言う。岡山の山中の例は、

<人の顔で身体は牛の形のものが生まれ、数日すれば死ぬけれども、

その言葉には絶対に間違いがないという言い伝えは古く、

どこそこにクダンが生まれてこういったという話は戦争前までは県北ではしきりにあった。

そしてこのクダンの発生地は中国山地らしいというのであるが、

今のところどうして件信仰が生まれたかわからない。>(三浦秀宥「岡山の民間信仰」)

というもの。

『日本俗信辞典・動植物編』鈴木棠三(角川書店)によると、

〈牛姦するとクダン(ウシの子で人語を解するもの)を生む(広島)〉

といわれ、

別の情報では、広島の県北(帝釈峡の辺り)で、60過ぎの女性がおしえてくれた、として次の話が紹介されている。

「若い娘が山に入って仕事をしているときに、疲れて草の上で昼寝をしたりすると、

山の獣が娘に”悪さ”をしてくる。その結果娘はみごもってしまう。こうして生れたものをクダンという。」

「猿に悪さをされると、猿のクダン。蛇にわるさをされると蛇のクダンが生まれる。」

よく話を聞くと牛と何の関係すらないクダンだった。「ヒバゴンじゃないの?」と、さすがのとり・みきはがっかり。

まったく、私もがっかりした。

ヒバゴンは「町おこし」か「山おこし」で映画が撮影中とか聞くが、ツチノコ話も含めて、イヴェントに一役買いたい人々の善意の「おはなし」にも気をつけたほうがよさそうである。

ただし、鈴木棠三の辞典に、

〈ウシやウマはすべて災害を予知する、といわれ、

ウシが小屋に入るのをいやがれば火事になる。

ウシが小屋の中で暴れるときは地震・火災などがあるといわれる〉(ともに広島)

と言われている俗信はたしかに「ありそう」に思える。

しかし、動物の予知能力については、さまざまなものがある。とくに災害予知の話は多い。

それらとクダンのちがうところは、クダンが時代社会の大事件を予言するということである。

かくて、広島のクダンは、下ネタに溶解というか拡散してしまった。俗信とは、こういうものだ、と思っても見るが、いささか鼻白む思いをまぬがれなかった。しかし、まだ知られていない話があるかも知れない。

小松左京の小説、「阪神間」のクダンは、第二次大戦の終わりと広島への原爆投下を予言した。

第5 阪神のクダン

「くだんのはは」という小松左京の短編小説は、その終わり近くになってようやく「くだんのはは」が「クダンの母」とわかるように書かれている。すでに半世紀以上も前の1945年、日本の敗戦までの2ヶ月間のことが、阪神間を舞台に書かれているのだが、いまや、戦争があったことさえ知らない若者もいるという時代、「くだん」を「九段」と読み違え、母は「岸壁の母」とか「東京だよ、おっかさん」の母と読み違える可能性も失われてしまったに違いない。

「くだんのはは」を、1985年刊行の『日本幻想小説傑作集』(白水社)に収録した編者・阿刀田高は

〈戦争を知らない世代には実感しにくい部分もあるだろうが、推測がむつかしいほど遠い舞台ではあるまい〉

と書いている。これらの小説の面白さがわかるから「まずこれ一つを読んでごらん」とすすめればいいと。

現在は、「戦争を知らない子どもたち」のさらにその子どもたちが、育児にたずさわっている時代になった。そして、時代は「新たな戦争」を準備しつつある。いささかクダンも古い話になる。

1945年8月13日の夜、クダンの母であるおばさんが、主人公の「僕」に告げる。

〈「戦争は終ったのよ。日本は負けました」…

「あの子が言ったのです。――明日は、もう空襲がありません」…

そして、…すべてはおばさんの言った通りになった。僕らは当日、玉音をきいても何のショックも感じなかった。〉

これが、敗戦を予言したという「ほんとうの話」にもとづくクダンなのであるが、小松はそれをホラー仕立てにする。

「僕の見たもの、それは、――」

〈赤い京鹿子の振袖を着て、綸子の座布団に座り、眼をまっかになきはらしている――牛だった!

体付きは十三、四の女の子、そしてその顔だけが牛だった。

額からは二本の角がはえ、鼻がとび出し、顔には茶色の剛毛が生え、目は草食獣のやさしい悲しみをたたえ――、

そしてその口からもれるのは、人間の女の子の、悲しい、身も消えいらんばかりの泣き声だった。〉

〈「とうとう見てしまったのね。その子は――クダンなのです」(引用者注・原文「クダン」は平仮名に傍点。以下同じ)

それがクダンだったのだ。クダンは件と書く。

人牛を一つにしてクダンと読ませるのだ。…クダンには予言の能力があるのだった。〉

〈クダンは根っからの怪物で、超自然の力があるのだ。

これに該当するのはギリシャ神話のクレタ島のミノタウロスぐらいではあるまいか。

クダンは歴史上の大凶事が始まる前兆として生まれ、凶事が終ると死ぬと言う。

そしてその間、異変についての一切を予言すると言うのだ。〉

ここに、日本近代の第2次(戦後)欧化思想の片鱗がみえる。

小松左京は、クダンをミノタウロスに比したい意図を表現している。

それが他の評論家によって、実はあの内田百閒の「件」をけなす志向にむすびつくのである。

小松左京のクダンは、誕生の物語りが付け加えられる。それは、簡単に言えば、農民や異教徒(クリスチャンなど)へひどい暴力で抑圧し、収奪を行った金持ちの家に、そのしいたげられた民衆の怨念がつもり、怪物・クダンを生ませるというものだ。

そのかわり、怨念はその家の「守り神」ともなって、天才、人災からその家を守る。

この物語り性の付加こそ、民間伝承の神話化である。

それは、内田百閒が、「物語り」を避けてエセ・クダンを書いたのと逆の方向での、クダン伝説の簒奪(さんだつ)あるいは換骨奪胎になるのである。

いま、多くの妖怪たちが消えていく時代をむかえた。

俗信、占い、呪術は、ⅠTと共存共栄しているが、クダンのような妖怪にかわって、カルト教や占い師がもっぱらあやしげな予言をおこないつつある。 (2004.9.24.完)

水木しげるのクダン(『水木しげるの妖怪辞典』より)